Фехтование раапирой в царской России

«Пермский научно-образовательный центр», ООО

Фехтование – это огромный интересный мир. Открывая его, понимаешь, что он тебя полностью поглощает, с ним уже невозможно расстаться - и он остаётся с тобой навсегда.

Фехтование принято считать cпортом, искусством, военной наукой, средством воспитания. Как вид спорта, он выделяется среди прочих своей эcтетикой, романтизмом и богатством истории, уходящей в далёкие тысячелетия.

Фехтование – это умение наносить уколы, посредством атак и защит в определённые моменты боя, используя свой интеллект. Фехтовальный поединок очень похож на сражение: в нем присутствуют маневрирование, разведка и маскировка, наступление и оборона.

Сущность фехтования блестяще определил Мольер: «Фехтование есть искусство наносить удары, не получая их. Необходимость тронуть противника, избегая его ударов, делает искусство фехтования чрезвычайно сложным и трудным, ибо к глазу, который видит и предупреждает, к рассудку, который обсуждает и решает, к руке, которая выполняет, необходимо прибавить точность и быстроту, чтобы дать надлежащую жизнь оружию.»

ФЕХТОВАНИЕ (от нем. fechten – фехтовать, сражаться), вид спорта, единоборство на холодном спортивном оружии по определенным правилам, а также система владения подобным оружием. Участники поединка пытаются нанести друг другу укол (удар) в поражаемую поверхность, победа присуждается тому, кто первым нанесет сопернику определенное количество уколов в соответствии с правилами или нанесет больше таких уколов за установленный промежуток времени. В программу современных соревнований входит личное и командное первенство среди мужчин и женщин, разыгрываемое в трех видах оружия: рапира, шпага, сабля. Проводятся также турниры для представителей младших возрастных групп и ветеранов. Соревнования проходят по кубковой, круговой и смешанной системе. [1]

В олимпийской программе с 1896.

Фехтование на шпагах входит в программу современного пятиборья. Помимо классического, культивируются также национальные виды фехтования (на различных видах оружия), фехтование на инвалидных колясках, историческое и сценическое фехтование.

Поединки фехтовальщиков проходят на дорожке (или поле боя) длиной 14 м и шириной 1,5–2,00 м со специальной разметкой в виде проходящей посередине (перпендикулярно дорожке) центральной линии, двух линий исходной позиции (расположенных на расстоянии 2 м от центральной линии), а также боковых и задних границ дорожки. Кроме того, с каждой стороны дорожки – по всей ее ширине – выделяются (обычно контрастным цветом) отрезки длиной в 2 м: во время поединка это служит своеобразным предупреждением отступающему спортсмену, что он находится в опасной близости от своей задней границы.

Фехтовальное оружие состоит из клинка, рукоятки и гарды (металлический щиток/дужка на рукоятке, защищающие руку спортсмена). На острие клинка крепится специальный защитный наконечник.

Соревнования по спортивному фехтованию проводятся на трех видах оружия.

- колющее оружие (удары можно наносить только острием клинка). «Потомок» тренировочного фехтовального оружия прошлых времен. Общая длина рапиры не должна превышать 110 см (длина четырехгранного в сечении гибкого клинка – не более 90 см), вес ее составляет до 500 гр. Рапира оснащена круглой гардой диаметром 12 см.

- ведущая свою родословную от средневекового дуэльного оружия, похожа по конструкции на рапиру и равна ей по длине. Шпага тоже относится к колющему оружию, но имеет более жесткий трехгранный клинок, более крупную по размерам гарду (13,5 см в диаметре – так как в бою шпажистов уколы в руку засчитываются) и больший вес – до 770 гр.

- современная облегченная версия кавалерийского клинка (трапециевидного сечения). Имеющая такой же, как и рапира, вес, но чуть меньшую длину (до 105 см, длина клинка – не более 88 см), сабля относится к колюще-рубящему оружию: в поединке саблистов засчитываются не только уколы острием, но и удары различными частями клинка. Сабля имеет овальную гарду со скобой, что позволяет защищать не только кисть, но и пальцы спортсмена. Удары гардой запрещены: за подобные удары начисляются штрафные очки.

Выходя на поединок, спортсмен обязан иметь запасное оружие.

(т.е. часть тела соперника, укол в которую приносит спортсмену очки) в поединке на рапирах включает в себя торс спереди и сзади (до пояса); голова, руки и ноги в нее не входят. В случае нанесения укола за пределы поражаемой поверхности поединок останавливается, а этот и все последующие (в данном эпизоде) уколы не засчитываются. Поражаемая поверхность в поединке шпажистов – все тело (исключая затылок). У саблистов засчитываются уколы (удары) во все части тела выше пояса, включая руки и голову (кроме затылка). Попадания в другие части тела не засчитываются, но бой при этом – в отличие от поединка рапиристов – не останавливается.

В бою рапиристов и саблистов судья может засчитать и укол, нанесенный вне зачетной зоны, – в случае, если защищающийся спортсмен намеренно прикрыл поражаемую поверхность какой-либо «непоражаемой» частью тела (например, ногой). Правилами запрещено также намеренно касаться оружием любой проводящей поверхности (включая собственный костюм), чтобы вызвать «ложное» срабатывание регистрирующей системы – и тем самым избежать укола со стороны соперника.

Включает: легкий защитный костюм белого цвета, состоящий из куртки (колет) и бриджей; такого же цвета длинные (до колена) носки и специальную обувь; маску для лица с металлической сеткой и приспособлением, защищающим горло спортсмена; перчатку (надевается на руку, в которой фехтовальщик держит оружие).

Саблисты надевают поверх костюма специальные металлизированные куртки, а рапиристы – жилеты, закрывающие поражаемую поверхность спортсмена, при нанесении укола (или – у саблистов – удара) в нее на регистрирующем аппарате (электрофиксаторе) загорается цветная лампочка: в случае, если все было сделано в соответствии с правилами, этот укол (удар) засчитывается и нанесшему его спортсмену присуждается очко. (При нанесении укола вне зачетной зоны на аппарате, соответственно, загорается белая лампочка.) У саблистов голова входит в поражаемую поверхность, поэтому их маска находится в электрическом контакте с курткой. Поскольку у шпажистов все тело является поражаемой поверхностью, они не носят поверх костюма никаких металлизированных одежд.

Через одежду фехтовальщика проходит электрическая схема, связанная с регистрирующим аппаратом проводной или беспроводной системой.

Под костюм фехтовальщики надевают защитные нагрудники, выдерживающие удары до 800 ньютон. В куртки женщин-фехтовальщиц вшиты также протекторы для груди.

Перед началом боя наравне с оружием спортсменов проверяется и их экипировка.

Долгое время осуществлялась сугубо визуально четырьмя помощниками главного судьи, располагавшимися по разные стороны от фехтовальной дорожки. В 1936 были впервые введены правила, по которым уколы в поединках шпажистов стали регистрироваться при помощи электрофиксатора. Позднее эти правила не раз уточнялись и дополнялись. В 1957 подобная система введена в соревнованиях на рапирах, а в 1988 – на саблях.

При срабатывании электрофиксатора раздается звуковой и зажигается световой сигнал: в поединке шпажистов отмечается сам факт попадания, а у рапиристов и саблистов определенным цветом показывается также, был ли этот укол/удар нанесен в поражаемую поверхность. Только эти сигналы могут служить основанием для присуждения укола. Рефери может и не засчитать зарегистрированный электрофиксатором укол – в случае, если он был нанесен с нарушением правил.

Поединки на саблях и рапирах носят условный характер и строятся на так называемом праве атаки: нападение соперника должно быть отбито прежде, чем начнется ответное действие. Спортсмен, который первым начал нападение, считается атакующим, – соответственно, фехтовальщик, отбивший клинком оружие атакующего (или контратакующего), считается защищающимся. По правилам, при одновременно завершаемых соперниками уколах/ударах преимущество имеет атаковавший (или защитившийся и нанесший ответный удар – в случае, когда противник проводит повторное нападение): в отличие от поединка шпажистов, в бою на рапирах и саблях взаимные уколы не засчитываются. В правилах специально оговаривается порядок и характер действий фехтовальщиков оружием и их передвижений в той или иной ситуации. Приоритет действия попеременно переходит от одного соперника к другому, арбитр отслеживает это. Когда электрофиксатор сигнализирует о нанесении укола (или удара) в поражаемую поверхность, рефери засчитывает его (если было соблюдено право атаки) или аннулирует (если приоритет был нарушен). При взаимных уколах (ударах) судья – в зависимости от ситуации – или засчитывает его одному из участников или аннулирует оба попадания. Но в любом случае, вынося то или иное решение, он анализирует предшествующий эпизод (фехтовальную фразу).

Бои на шпагах приближены к условиям реального поединка (дуэли). Право атаки здесь не действует. Очко за укол получает тот, кто раньше (в пределах 0,04–0,05 сек) поразит соперника: подобное преимущество определяется с помощью электрофиксатора. При меньшем интервале уколы засчитываются обоим соперникам (за исключением ситуаций, когда подобные уколы наносятся в конце поединка при равном счете).

Чтобы электрофиксатор зарегистрировал укол рапирой и шпагой, давление на наконечник оружия должно составлять, соответственно, не менее 4,9 Ньютона (500 гр) и 7,35 Ньютона (750 гр), а удар саблей, по правилам, должен быть доведен до конца: простое касание оружием зачетной зоны очков не приносит.

После команды «Стой!» уколы (удары) не засчитываются – за исключением случаев, когда процесс нанесения укола (удара) начался еще до команды.

Перед началом поединка (а также второго и третьего раунда – и дополнительной минуты) соперники встают на линии исходной позиции, повернувшись друг к другу боком – так, чтобы одна нога была впереди другой (при этом передняя нога должна находиться за линией исходной позиции), – направив оружие в сторону противника и отведя свободную руку назад. Поединок начинается по команде судьи – и продолжается до тех пор, пока не последует команда «Стой!» или не раздастся специальный сигнал, возвещающий об истечении времени боя (раунда). Возобновляется поединок тоже только по команде судьи.

В случае начисления очка соперники возвращаются на исходные позиции, а при остановке боя без присуждения укола возобновляют его с того места, где он был остановлен (за исключением ситуации, когда назначается «штраф в 1 метр»).

В поединке фехтовальщиков хронометрируется «чистое время», т.е. временные промежутки между командами судьи к началу (продолжению) и остановке боя.

В финальной стадии соревнований индивидуальные поединки делятся на три 3-минутных раунда с минутным перерывом между ними. (В случае, когда кто-то из участников боя получает травму, может быть сделан 10-минутный перерыв для оказания ему медицинской помощи: если по истечении перерыва травмированный фехтовальщик не может – по медицинским показаниям – продолжать бой, он отстраняется от участия в поединке, в командных соревнованиях место травмированного спортсмена занимает запасной участник команды.) Побеждает в бою спортсмен, первым набравший 15 очков (или же больше очков на момент истечения времени поединка). При ничейном – к моменту окончания боя – счете добавляется еще одна минута, и борьба идет до первого укола. Предварительно разыгрывается так называемый «приоритет»: проводится жеребьевка, определяющая победителя на случай, если никто из соперников не сможет нанести решающий укол в добавленную минуту.

На предварительном этапе бой идет до 5 уколов и продолжается не более 3 мин.

В командных состязаниях каждый фехтовальщик должен провести поединок с каждым из трех участников команды-соперницы. Таким образом, матч между двумя командами состоит из 9 индивидуальных поединков. При этом первый бой заканчивается по достижении одной из сторон результата в 5 очков, второй – 10 и т.д. до 45 очков.

В состав судейской бригады входят: рефери (или руководитель боя), судьи-ассистенты, хронометристы, «счетчики» и пр.

Перед началом боя рефери проверяет амуницию участников, наличие маркировки исправности оружия и защитной экипировки. Он контролирует ход поединка, подавая определенные команды и жесты участникам, засчитывает уколы, назначает наказания в случае нарушений и т.д. Судьи, располагающиеся с разных сторон площадки, помогают рефери.

Если фехтовальщик заступает ногой (или обеими ногами) за боковые пределы дорожки, ему присуждается «штраф в 1 метр»: поединок возобновляется на расстоянии 1 м от места нарушения – в сторону нарушившего спортсмена.

Если он допустил заступ позади себя, ему присуждается штрафной укол. Подобное наказание следует и в том случае, когда фехтовальщик допустил нарушение, не позволившее сопернику нанести укол (в правилах специально оговариваются допустимые приемы защиты). Может быть и незасчитанный укол (если он был нанесен сопернику со «сменой руки», т.е. с перекладыванием оружия из одной руки в другую, или с каким-то другим нарушением).

Правилами предусмотрены и другие технические и дисциплинарные ограничения, несоблюдение которых карается соответствующим образом. К примеру, не допускается атака бегом, намеренный контакт телом, толчок соперника, поворот к нему спиной, удар оружием по поверхности площадки, защитные и атакующие действия свободной рукой. Запрещено снимать защитный наконечник с оружия, пытаться чинить оружие и совершать какие-либо иные действия с ним без предварительного разрешения судьи. Нельзя самовольно покидать площадку до окончания боя, снимать маску, пока не последует команда «Стой!», и т.д.

При вынесении предупреждения спортсмену показывается желтая карточка, при последующих аналогичных нарушениях (а также за некоторые дисциплинарные нарушения, даже если они допущены в первый раз) показывается красная карточка, означающая штрафной укол. Черная карточка (дисквалификация) показывается за грубые нарушения и неспортивное поведение, а также за некоторые повторные нарушения, за которые в ходе поединка спортсмену уже предъявлялась красная карточка.

В случае отказа от поединка или неявки на бой к назначенному времени спортсмен (команда) дисквалифицируется.

В зависимости от тяжести нарушения дисквалифицированный спортсмен может быть также отстранен от дальнейшего участия в этом соревновании – или целом ряде последующих соревнований.

Штрафные санкции могут быть применены не только к непосредственным участникам поединка, но и к другим представителям их команд, если те своими действиями мешают проведению боя.

неоднократно менялась. В настоящее время на Олимпийских играх фехтовальщики-мужчины разыгрывают 6 комплектов наград, женщины – 4: три в индивидуальных видах и один – в командном (шпага). На чемпионатах мира и Европы и мужчины, и женщины соревнуются во всех 6 видах программы. Соревнования на Кубок мира проходят в несколько этапов (по отдельным видам программы) в разных странах, результаты которых затем суммируются.

Поскольку мировые чемпионаты в «олимпийский год» не проводятся (победитель Олимпийских игр в том или ином виде фехтовального единоборства автоматически становится и чемпионом мира), на одном из этапов Кубка мира не только разыгрываются зачетные «кубковые очки», но и определяются мировые чемпионы в недостающих в олимпийской программе видах: к примеру, в 2004 это были женские командные турниры по рапире и сабле.

Фехтование требует определенных физических, психологических и интеллектуальных способностей и навыков.

Тренировка скорости и выносливости составляет основу физической подготовки фехтовальщика. К числу наиболее важных для него качеств относятся также меткость, гибкость, хорошая реакция, умение вовремя изменять темп и амплитуду движений, координировать свои действия оружием и маневрирование.

Эмоциональная устойчивость (не только в рамках отдельного боя, но и всего турнира, когда постепенно возрастает напряжение и значимость каждого поединка), умение собраться и не терять концентрации при работе на больших скоростях, моментально изменяющейся ситуации и постоянном противодействии соперника – основные психологические составляющие успеха.

Не менее важно для фехтовальщика наличие тактического и стратегического мышления, знание сильных и слабых сторон соперника (или, если это новый для него оппонент, способность по ходу боя выявить его излюбленные приемы, недостатки и т.д.), умение приспособить под себя его манеру ведения боя, переиграть противника, прежде всего, в быстроте и нестандартности мышления.

Опытный спортсмен прогнозирует развитие ситуации в поединке на несколько ходов вперед.

В зависимости от типа оружия (и, соответственно, зоны поражения) на ходе поединка могут сказаться некоторые физические характеристики соперников. К примеру, в бою шпажистов высокий рост дает известные преимущества, а вот в поединке на рапирах, наоборот, труднее поразить невысокого (и худого) соперника. Некоторое превосходство над спортсменами-правшами – особенно в бою с неопытным соперником, – имеют леворукие фехтовальщики, многие из которых отличаются своеобразной манерой передвижения по дорожке и владения оружием. По статистике, левши составляют не более 15 процентов от общего числа начинающих фехтовальщиков, но среди чемпионов мира их почти половина. (Среди них и представители отечественной школы фехтования: шпажист Григорий Крисс, Александр Романьков (рапира), саблисты Виктор Сидяк и Виктор Кровопусков и др.)

Вместе с тем одна и та же тактическая задача в фехтовании может решаться разными способами, а один и тот же прием может быть использован в разных ситуациях. Поэтому специфические данные спортсмена (иногда, казалось бы, не вполне подходящие для занятий фехтованием), так же, как особенности его техники, приверженность определенным тактическим решениям и пр. могут стать основой его индивидуальной манеры. Но развивать такую «специфику» надо не в ущерб общему повышению мастерства и фехтовальной культуры. Собственное творчество невозможно без овладения школой, классическими приемами фехтования.

Атакующие и оборонительные действия в фехтовании отличаются большим разнообразием, что связано с различием как в конкретных их целях, так и в используемых при этом приемах. Например, выделяют атаку ответную, повторную, обоюдную и на подготовку, простую и комбинированную атаку и т.д.

Любой фехтовальный бой – это, прежде всего, взаимодействие клинков соперников с множеством тонких, хитроумных движений и приемов, что принципиально отличает фехтование от единоборств с применением тяжелых видов оружия. Если невозможна прямая атака, необходимо «нейтрализовать» оказавшееся на пути оружие соперника, например, используя перенос (нападение с обведением острия неприятельского клинка). Точно так же ликвидировать угрозу со стороны противника можно не только уклонением, но и силовым воздействием на его клинок, например, отбивом.

Поражаемая поверхность делится условно на сектора, ограниченные горизонтальной и вертикальной линиями, которые пересекаются в центре гарды. Сектор может быть верхним или нижним, внутренним или наружным. Соответственно, положения оружия, направленного в сторону противника, имеют определенные номерные обозначения и в целом подразделяются на верхние позиции и защиты и нижние позиции и защиты.

Часто используют в фехтовальном бою всевозможные обманные движения: маскировку (скрывающую как конкретные тактические намерения фехтовальщика, так и его состояние и боевые возможности в целом), финты (угрожающие движения оружием), вызов, провоцирующий соперника на определенные действия, и т.д.

Помимо отличного владения оружием, не менее важно для фехтовальщика умелое и своевременное маневрирование на площадке. Настоящего мастера отличает, говоря фехтовальным языком, «острое чувство дистанции» и умение точно рассчитать ее оптимальную глубину и при атаке, и в защите. Так, недостаточная глубина защиты серьезно затрудняет ее, а чрезмерная – лишает возможности нанести быстрый ответ. Строгое соблюдение безопасной дистанции не должно превращаться в «отрыв» от противника.

Тактика в фехтовании не сводится к выбору и применению определенных приемов в той или иной ситуации, а подразумевает и построение поединка в целом. При этом такие тактические характеристики боя, как ближний или дальний, наступательный или оборонительный, маневренный или позиционный, скоротечный или выжидательный, могут относиться и к отдельному его эпизоду, и к всему поединку, и к индивидуальной манере участников.

У командных соревнований своя специфика. От спортсмена требуется не только высокая техника, но и чувство локтя, а также особая выдержка (с психологической точки зрения сложнее всего вести первый и последний поединок в командном матче). В фехтовании даже существует понятие «командный боец».

Поединки на различных видах оружия имеют свои технические и тактические особенности. К примеру, в бою на рапирах атакующий, как правило, заранее определяет «сектор атаки», в соответствии с чем он и выстраивает свои действия, в сабельном же поединке за счет своевременного реагирования можно завершить нападение в сектор, оказавшийся в какой-то момент открытым: подобное «переключение» возможно благодаря широкой амплитуде движений и большой дистанции сабельного боя.

Одна из современных тенденций – растущая специализированность в фехтовании на отдельных видах оружия. По словам экспертов, бои, к примеру, на рапирах и на саблях сейчас отличаются друг от друга больше, чем хоккей с шайбой и хоккей с мячом.

Поскольку в бою на шпагах все тело является поражаемой поверхностью и засчитываются взаимные уколы, чрезвычайно важно умение наносить противнику укол, самому при этом оставаясь «неуязвимым». Бой шпажистов обычно ведется на значительной дистанции, фехтовальщики при первой же возможности стремятся поразить противника в ближнюю часть его тела – в вооруженную руку. Для шпажного боя характерны мелкие и точные движения оружием и легкое маневрирование. Время от времени предпринимаются длинные атаки с силовым воздействием клинка на оружие противника и последующими попытками укола в туловище или в ногу, после чего часто завязывается ближний бой. В целом шпажный бой более свободный, жесткий, стремительный и «игровой», чем другие виды фехтовального единоборства.

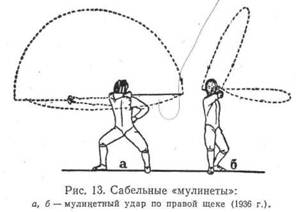

В поединке на саблях у спортсменов больше выбор приемов для поражения соперника. Саблисты наносят больше рубящих, чем колющих ударов, соответствующие движения шире и «проще», чем в других видах фехтовального единоборства, а рисунок боя в целом заметно отличается от схваток рапиристов и шпажистов. Поединки на саблях проходят на значительной дистанции с большим количеством быстрых перемещений. Еще одна особенность сабельного боя – некоторая «убранность» вооруженных рук соперников, пытающихся обезопасить себя от удара по руке: атакующие здесь имеют некоторое преимущество перед обороняющимися.

Бой на рапирах отличает исключительная напряженность, обилие ложных выпадов, молниеносных атак и контратак, здесь чрезвычайно важен точный расчет и техника работы ногами. Из-за незначительной (по сравнению с другими видами фехтовального единоборства) площади поражаемой поверхности защищаться рапиристу проще, чем атаковать. Рапирный бой идет на более близкой дистанции, здесь нечасто используют глубокие отходы. Рапирой управляют во многом за счет движений пальцами, столь же тонко строится и тактическая игра: рапиристы пытаются предугадать замысел соперника, перехитрить его.

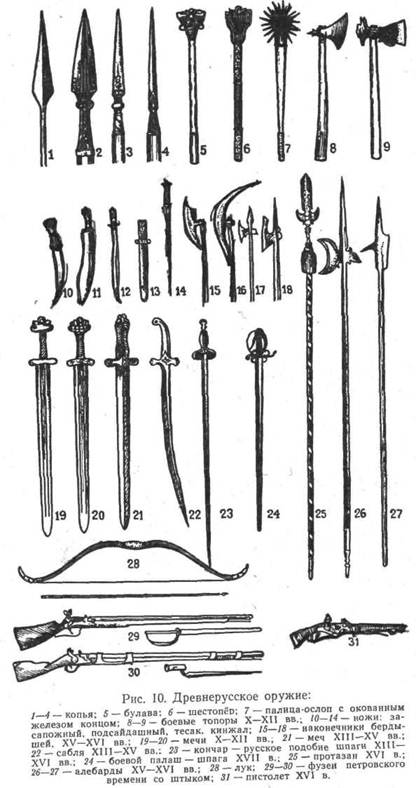

Единоборство на различных видах холодного оружия известно с древнейших времен. Судя по сохранившимся до наших дней барельефам в храме Медин Абу (приблизительно 1190 до н.э.) и письменным упоминаниям более поздних эпох, такие поединки практиковались еще в Древнем Египте. В Римской империи преподаватели обучали воинов секретам обращения с холодным оружием. Гай Юлий Цезарь, известный как большой поклонник боевых единоборств, разработал специальные «фехтовальные» правила для своих воинов. Большое распространение получили в Риме гладиаторские сражения, – по сути, поединки бойцов-профессионалов. Не меньшей популярностью «игра клинками» пользовалась в Древней Греции (об этом, в частности, упоминает Гомер в Илиаде), там существовали свои школы обучения «фехтовальному» мастерству. В Индии в свое время была создана «святая книга», в которой излагались принципы упражнений с оружием. В Японии и Китае практиковалась борьба на бамбуковых палках. Знали о единоборстве на холодном оружии в Вавилоне и в Персии.

В Средние века фехтованием на клинковом оружии занимались преимущественно представители знати (а фехтование как таковое считалось одной из «семи благородных рыцарских страстей»), простолюдины сражались на обычных палках, обитых железом, и алебардах. Самым ранним из дошедших до нас письменных упоминаний о фехтовании тех времен (с описанием соответствующей техники) считается манускрипт, созданный на юге Германии приблизительно в 1300.

С появлением и развитием огнестрельного оружия в 15–16 вв. мощные воинские доспехи постепенно теряют свои былые защитные функции и выходят из употребления, что позволило существенно облегчить используемое в бою холодное оружие. Но еще раньше получили широкое применение те его разновидности, которыми можно было наносить колющий удар в отверстия или щели в латах. Именно по этой причине стали сужать острие клинка у меча, что в результате ряда модификаций привело к появлению шпаги, со временем полностью вытеснившей меч из боевого арсенала, – и зарождению фехтовального искусства, т.е. искусству обращения с более легким по весу и колющим (или колюще-рубящим) оружием, искусству, основанному не на физической силе, а на технике и тактике единоборства.

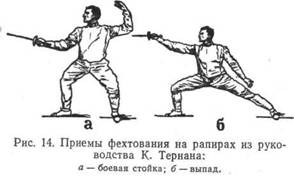

Родиной фехтования считается Испания. Там в свое время началось производство знаменитых толедских клинков, отличавшихся легкостью и прочностью. Там же, – а позже и в др. европейских странах – получили распространение дуэли на холодном оружии. Считается, что в Испании вышли (во второй пол. 15 в.) и первые книги по истории фехтования. В Испании, а также Италии, Франции и Германии начинают складываться основы национальных школ владения шпагой.

В 16 в. итальянские мастера классифицируют основные фехтовальные действия и приемы и предпринимают попытки определить принципы фехтования как такового. В 1517 в Италии выходит первое в истории пособие по фехтованию, написанное А.Мароццо. (В 16–17 вв. многие мастера разрабатывали собственные стили фехтования и пытались популяризировать их не только при помощи показательных боев, но и авторских учебных пособий.)

В 17 в. новым центром мирового фехтования становится Франция, где на первый план выходит система работы с колющей шпагой: в итальянской школе она использовалась и как рубящее оружие. Французские мастера усовершенствовали технику и методику обучения, ввели ряд принципиальных новшеств, способствовавших развитию и спортивного фехтования тоже (одно из главных – защитная маска). В 1570 А.Сен-Дидье предложил свою систему обозначений для основных фехтовальных движений, большинство этих терминов используются по сей день, а французский язык по-прежнему остается «официальным» языком фехтования.

К нач. 18 в. в разных странах складываются несколько общемировых школ, главные среди них – итальянская и французская, помимо всего прочего, подарившие фехтовальному миру «итальянскую» и «французскую» рукоятки для клинкового оружия.

Спортивное направление в фехтовании зародилось в 14–15 вв. в Италии и Германии. Три принципиальных новшества, связанные с практикой тренировочных боев, способствовали его популяризации: появление легкого и безопасного оружия (рапира); разработка – в том числе, в целях безопасности участников – определенных правил единоборства, включая ограничение поражаемой поверхности; создание защитной амуниции – прежде всего маски. В конце 17 в. во Франции сложились основные принципы спортивного фехтования. Постепенно оно входит в моду у привилегированных сословий.

Различия в правилах (а также технике и тактике) современного фехтования на различных видах оружия во многом связаны с историей их происхождения. Спортивная сабля произошла от кавалерийского клинка: в конном поединке часто наносились рубящие удары – в основном до пояса, что и предопределило размер поражаемой поверхности и допустимые приемы атаки на соперника в поединке саблистов. Шпага – дуэльное по происхождению оружие. На дуэли укол в любую часть тела противника оказывался «результативным», при этом важно было нанести укол первым, не пропустив ответный выпад. По таким же правилам и принципам ведется сейчас шпажный бой. Самые «щадящие» условия борьбы у рапиристов. Ведь рапира и создавалась как исключительно тренировочное оружие. С рапиры начинали когда-то свое обучение все новички, она была единственным оружием, на котором дозволялось фехтовать женщинам, а благодаря малому весу с ней вполне могли управиться и дети. Понятие «тактической правоты» тоже возникло из практических потребностей тренировочного боя, готовившего человека к реальным боевым единоборствам: прежде, чем провести собственную атаку, надо отразить нападение противника.

Окончательное формирование фехтования как вида спорта происходит в 19 в. Наибольшее распространение оно получает в Италии, Франции, Германии и Австро-Венгрии. Открывается все больше фехтовальных классов и залов. В середине столетия в спортивную практику входят международные встречи между фехтовальщиками стран-соседей – чаще всего это были матчи Франция – Италия. Постепенно определяются основные правила и программы официальных соревнований, а также стандарты фехтовального оружия и защитной амуниции.

В конце 19 в. к традиционно сильным фехтовальным державам – Италии и Франции – присоединяется Венгрия, чьи мастера произвели настоящий переворот в системе фехтования на саблях: в обращении с оружием они делали упор не на силу, а на работу пальцами.

В 1891 в США создается Лига фехтовальщиков-любителей Америки (ныне – Фехтовальная ассоциация США), первая подобная организация в истории мирового фехтования. В 1902 свое общенациональное фехтовальное объединение формируется в Великобритании, в 1906 – во Франции, а затем и в некоторых других государствах.

В принятых в разных странах правилах по фехтованию существовали определенные – иногда весьма существенные – расхождения, что создавало немало проблем при проведении международных встреч и соревнований, включая официальные. В ноябре 1913 на встрече представителей национальных федераций и фехтовальных клубов 10 стран создана Международная федерация фехтования (ФИЕ – от франц. Federation Internationale d'Escrime), в которую в настоящее время входят 114 государств. В июне 1914 Федерация приняла первые «Международные правила».

Поначалу фехтование культивировалось в основном в Европе, поэтому основным международным турниром (наряду с Олимпийскими играми) вплоть до 1936 был чемпионат континента, впервые проведенный еще в 1906. Начиная с 1937, ежегодно организуются чемпионаты мира. Со временем стали устраиваться подобные соревнования и среди спортсменов младших возрастных групп.

К настоящему моменту спортивное фехтование претерпело немало изменений: и в экипировке, и в правилах (включая формулу поединка и соревнований), и в методике подготовки, – это касается не только отдельных ее составляющих, но и некоторых базовых постулатов: к примеру, сейчас уже считается не обязательным начинать обучение новичков непременно с рапиры.

Не все новшества сразу находят общее признание у спортсменов и специалистов. Так, многие поборники «классического фехтования» поначалу категорически не принимали электрофиксатор в боях на рапире. В их числе был и легендарный французский спортсмен Кристиан д'Ориоля (4-кратный олимпийский и 7-кратный мировой чемпион), утверждавший, что с электрофиксатором тонкое и изящное фехтование на рапирах утратит былую прелесть и романтику и превратится в подобие «грубого» единоборства на тяжеловесных шпагах. Подобные рассуждения не лишены оснований: из-за электрофиксатора рапирные бои стали отчасти беднее по технике и «проще» по тактике. С другой стороны, ход фехтовального поединка, избавившегося от чрезмерной ритуальности и условности, стал заметно свободней и быстрей. Лишь с появлением подлинных виртуозов электрорапиры (и, прежде всего, нашего Виктора Ждановича) стало совершенно очевидно: бой с применением регистрирующей аппаратуры тоже может быть «умным» и изысканным. В целом же современное фехтование намного атлетичней и динамичней, чем единоборство былых времен.

Наряду с «обычным» фехтованием в разных странах мира по-прежнему культивируются и традиционные национальные виды единоборств на холодном оружии. В Японии это – кендо, фехтование бамбуковыми палками, входившее даже в неофициальную программу Олимпийских игр 1964 в Токио. На Северном Кавказе распространена парикаоба, фехтование на шашках со щитами, в котором применяются также «боевые (или хевсурские) кольца» – широкие плоские кольца с остро заточенным краем, надеваемых на большой палец руки. В Китае практикуется дуаньбин, фехтование на коротких бамбуковых мечах цзянь и дао, а на Филлипинах – единоборство на длинных (в человеческий рост) боевых шестах арнис кавайян.

Фехтовальщики состязались уже на самых первых Олимпийских играх современности (1896). Фехтование – один из четырех видов спорта, входивших в программу всех без исключения Олимпиад. Участники Олимпийских игр-1896 соревновались в борьбе на рапирах и саблях (только мужчины). Сильнейшим среди рапиристов стал француз Ю.-А.Гравелотт, среди саблистов – грек И.Георгиадис.

Еще одна особенность фехтования как олимпийской дисциплины заключается в том, что уже на самых первых Олимпийских игр к участию были допущены профессионалы (инструкторы фехтования) – так называемые мастера. Эта своеобразная привилегия отмечалась в правилах, разработанных основоположником современного олимпизма бароном П. де Кубертеном. Мастера-рапиристы принимали участие в Играх 1896 и 1900. В 1900 к ним присоединились шпажисты и саблисты, соревновавшиеся и на промежуточных Олимпийских играх 1906.

С 1904 на Олимпийских играх разыгрывается командное первенство по фехтованию на рапирах (первые чемпионы – команда Кубы), с 1906 – на саблях (Германия). Были также добавлены в программу соревнования на шпагах: с 1900 – личные (Р.Фонст, Куба), с 1906 – командные (Франция).

Женщины впервые приняли участие в олимпийских соревнованиях по фехтованию (рапира) в 1924 (победительницей стала датчанка Э.Осиер). Командные состязания на рапире включены в программу в 1960 (первые чемпионы – спортсменки из СССР, в настоящее время женская командная рапира исключена из олимпийской программы). С 1996 женщины соревнуются также в фехтовании на шпагах (в Атланте первенствовали француженки: и в командном, и в индивидуальном зачете – Л.Флеззель). На Олимпийских играх-2004 в Афинах впервые проведены соревнования среди саблисток в индивидуальном зачете (победила М.Загунис, США).

Есть среди олимпийских чемпионов по фехтованию свои рекордсмены. Итальянец Н.Нади – единственный фехтовальщик, завоевавший 5 золотых медалей на одном олимпийском турнире (в 1920): в личных – рапира и сабля – и всех трех командных видах программы (еще одну золотую медаль он получил на Играх в 1912 за победу в турнире рапиристов). Его соотечественник Э.Манджаротти собрал самую большую среди всех фехтовальщиков коллекцию олимпийских наград – 13 (6+5+2), спортсмен завоевал их на пяти Олимпийских играх (1936–1960) в поединках (индивидуальных и командных) на шпаге и рапире. Венгерский саблист А.Геревич – единственный в истории спортсмен, побеждавший на шести Олимпиадах подряд (с 1932 по 1960), при этом в 1948 он завоевал «золото» и в личном, и в командном зачете, а последнюю из своих высших наград получил в 50 лет. В четырех Играх участвовал другой известный венгерский саблист Р.Карпати, завоевавший при этом 6 золотых медалей.

Надо заметить, что до середины 1950-х фехтовальщики Венгрии (сабля), а также Италии и Франции (рапира и шпага) были безусловными фаворитами олимпийских соревнований – и мирового фехтования в целом. (К примеру, венгерские саблисты в период с 1908 по 1960 девять раз выигрывали «золото» в командных соревнованиях на Олимпийских играх – еще один титул они завоевали в 1988). Но в кон. 1950–1960-е у них появились серьезные конкуренты, прежде всего в лице спортсменов из СССР, а также фехтовальщиков из Германии, Польши и некоторых др. стран. Команда наших рапиристок установила коллективный рекорд, четырежды (в 1960, 1968, 1972 и 1976) выиграв олимпийский турнир.

Зарождение фехтования у нас в стране относится к 17 в. Первоначально оно развивалось как часть воинского искусства и имело сугубо прикладное значение.

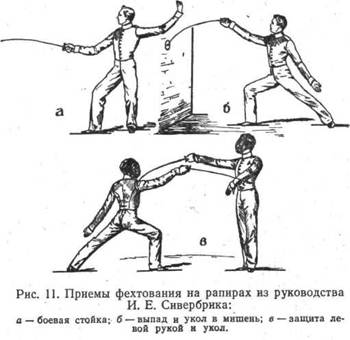

Большое внимание уделял фехтованию Петр I. Соответствующие упражнения входили в систему подготовки воинов российской армии. С начала 18 в. «рапирная наука» становится обязательным предметом в военных учебных заведениях: сначала – в Школе математических и навигационных наук, затем – в Морской академии наук (а позже – и в Кадетском корпусе). Преподавали фехтование иностранные специалисты. Учащиеся, имевшие по этой дисциплине отличные оценки, получали дополнительное жалованье. Для дворян совершенство в «шпажной битве» считалось обязательным.

Постепенно все большее развитие получает спортивное фехтование. В 1778 состоялись первые в России соревнования. Приблизительно в это же время на Златоустовском заводе был изготовлен первый в стране спортивный клинок.

В 1816 в Санкт-Петербурге открывается первая фехтовальная школа, где готовили учителей и инструкторов. Помимо Москвы и Петербурга, спортивное фехтование культивируется в Севастополе, Омске, Смоленске и некоторых др. городах. Среди любителей фехтования были А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов и др. известные люди той поры.

Основоположниками российской школы фехтования стали И.Сивербрик, автор Руководства к изучению фехтования на рапирах и эспадронах и А.Соколов, написавший Начертания правил фехтовального искусства. Оба были не только теоретиками, но и – наряду с др. российскими мастерами – замечательными практиками фехтования. Их пособия вышли в 1850-е. А в 1855 в Петербурге открывается Фехтовально-гимнастический зал Отдельного гвардейского корпуса, ставший первым в истории отечественного фехтования обществом, которое имело официальный устав. Именно там в 1860 прошли и первые в России официальные соревнования по фехтованию (среди офицеров) на рапире, эспадроне и винтовке с эластичным штыком.

Во второй пол. 19 в. вводится обучение фехтованию в гимназиях и университетах. В кон. 19 – нач. 20 вв. в Москве, Петербурге и др. городах открываются частные фехтовальные курсы, классы, залы и пр. Спортивное фехтование культивируется теперь не только в армейской среде.

В 1899–1916 ежегодно разыгрывалось первенство России по фехтованию на рапире и эспадроне. В программу первого Фехтовального турнира военных училищ (1908) впервые были включены состязания шпажистов. Фехтование входило в программу Всероссийских олимпийских игр 1913 и 1914 (примечательно, что на Олимпиаде 1913 впервые прошли соревнования по фехтованию среди женщин – на рапирах). Сильнейшие российские фехтовальщики (П.Заковорот, А.Мордовин, Т.Климов, С.Агафонов и др.) принимали участие в международных турнирах. В 1912 состоялся их дебют и на Олимпийских Играх, но призовых мест там наши мастера фехтования занять не смогли.

В 1918 открывается Гимнастико-фехтовальная школа Петроградского военного округа, а год спустя в Москве – Главная военная школа физического образования. Основными преподавателями в них были известные до революции фехтовальщики: П.А.Заковорот, П.К.Малахов, А.П.Галкин, Т.И.Климов и др. Климов, кроме того, долгое время оставался и сильнейшим спортсменом страны в фехтовании на саблях и рапирах.

Отношение к фехтованию – особенно в первые годы Советской власти – было неоднозначным. Немало спортивных руководителей считали его совершенно ненужной для советского человека «аристократической забавой». Нередко фехтовальщиков иронически называли «дуэлянтами». Но были у этого вида спорта и свои приверженцы.

В нач. 1920-х в разных городах страны появляются фехтовальные кружки. Проводятся городские и областные соревнования (включая первенства среди военнослужащих): так, в 1924 прошел первый чемпионат Москвы. Год спустя основана Всесоюзная секция фехтования (с 1958 – Федерация фехтования СССР). Фехтование было включено в программу Всесоюзной Спартакиады 1928. Общесоюзные чемпионаты поначалу не проводились, вместо них устраивались «Слеты мастеров». В 1938 впервые прошел чемпионат страны, с 1943 ставший ежегодным.

Не один год продолжался у нас спор фехтовальных «классиков», придерживавшихся строгих технических канонов и тактических схем, и «новаторов». Правоту последних во многом подтвердили итоги выступления наших фехтовальщиков в 1935 в Стамбуле на советско-турецкой спортивной встрече (это были первые международные соревнования для советских мастеров клинка). В большинстве поединков победу одержали хозяева, ничуть не превосходившие наших спортсменов по технике, но фехтовавшие в более современной и «раскованной» манере.

Тем более отрадно появление в 1930-е такого одаренного спортсмена, как В.Вышпольский, – самого яркого представителя нового фехтовального поколения. Выступавший на всех видах оружия (тогдашними правилами это разрешалось), он более 20 раз выигрывал звание чемпиона СССР.

Немало внимания уделялось развитию в стране детского фехтования. В 1935 в Ленинграде открылась первая специализированная спортивная школа для детей. Чуть позже подобные учебные заведения появились в Москве, Ростове, Харькове и др. городах.

Со временем расширяется «фехтовальная география» страны, больше и разнообразней становится соревновательная программа. С 1948 разыгрывается первенство СССР среди юниоров, чуть позже стали проходить чемпионаты страны среди подростков от 15 лет. Помимо первенства страны в разных возрастных категориях разыгрывался также Кубок СССР. В разное время проводилось множество др. общесоюзных и региональных соревнований.

Первый после 1935 контакт советских фехтовальщиков с зарубежными коллегами состоялся в 1951, когда в СССР приехали венгерские мастера и провели матч, а также серию тренировок с нашими спортсменами (подобные совместные сборы стали затем регулярными). Эта встреча наглядно продемонстрировала некоторые серьезные упущения в подготовке наших мастеров: в том числе чрезмерное увлечение «физикой» в ущерб технике.

В 1952 Всесоюзная секция фехтования вступила в ФИЕ. Поначалу наши фехтовальщики выступали на международных соревнованиях не очень успешно. На Олимпийских Играх-1952 ни в одном виде программы они не смогли попасть в финальную шестерку. Отчасти это связано с тем, что в предшествующий период в СССР использовалась преимущественно «массовая методика» обучения фехтованию, – и в основном на тяжелых видах оружия: получивший немалую популярность еще до Великой Отечественной войны чемпионат СССР по фехтованию на карабинах с эластичным штыком (вес такого карабина составлял ок. 2,5 кг) проводился вплоть до 1958. Сказывалась и многолетняя наша изоляция от мирового фехтования, а также то, что у нас продолжало культивироваться фехтовальное многоборье (лишь в нач. 1950-х руководство Всесоюзной секции фехтования приняло решение перейти к «узкой специализации»).

Вторая пол. 1950-х стала временем первых успехов советского фехтования в мире. В 1955 Марк Мидлер и Надежда Шитикова одержали первую победу на официальных международных соревнованиях (на турнире в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов). На Олимпийских Играх-1956 завоеваны первые «фехтовальные» олимпийские награды – бронзовые медали саблистов в командном и индивидуальном (Лев Кузнецов) зачете. В том же году советские спортсменки выиграли женский командный Чемпионат Мира, победив в финале француженок. В 1957 Александра Забелина получила первый наш индивидуальный мировой титул. А год спустя на Чемпионате Мира в США советские фехтовальщики впервые заняли первое место в общекомандном зачете, получив в общей сложности 8 наград: 3 «золота» (в индивидуальных – Валентина Растворова – и командных женских соревнованиях, а также в мужской сабле – Яков Рыльский), 4 «серебра» и «бронзу». Советские спортсмены стали первыми в истории обладателями «Большого приза наций», вручаемого ФИЕ за общекомандную победу на мировом первенстве и Олимпиаде. А Олимпийские Игры-1960 принесли нам и первое олимпийское «золото»: в личном (Виктор Жданович, рапира) и командном (мужская и женская рапира) видах программы.

1960–1970-е стали периодом расцвета советского фехтования. В это время у нас окончательно формируется своя фехтовальная школа – более «интеллектуальная» и разностороння, чем западные, – закладывается хорошая научная база. В те годы в СССР было подготовлено огромное число высококлассных мастеров, в равной степени претендовавших на места в национальной сборной: конкуренция в главной команде страны была очень высока. Именно по этой причине некоторые неофициальные состязания, где число представителей от одной страны не ограничивалось (например, турнир «Московская сабля»), по составу участников были даже сильнее, чем чемпионат мира и другие официальные турниры. Советская школа получила заслуженное признание во всем мире, а в 1963 за большие успехи наших спортсменов и за вклад в развитие мирового фехтования Федерация фехтования СССР награждена высшей наградой ФИЕ – Кубком Роберта Фейерика.

Советские спортсмены установили несколько своеобразных командных и личных достижений. К примеру, победив на Чемпионате Мира-1959, мужская команда рапиристов 8 лет не проигрывала ни одного соревнования. На мировых чемпионатах 1967 и 1979 советские фехтовальщики завоевали 6 (из 8) золотых медалей. Наши команды, – прежде всего ЦСКА, «Динамо» и «Буревестник» – не раз выигрывали Кубок Европы среди клубов. А у рапириста Александра Романькова больше всех индивидуальных мировых титулов в фехтовании – 5, завоеванных в период с 1974 по 1983. Четырежды выигрывали Олимпийские Игры (в личных и командных соревнованиях) Елена Белова, Виктор Сидяк и Виктор Кровопусков. По три олимпийских титула у Виктора Ждановича, Галины Гороховой, Татьяны Самусенко, Александры Забелиной и Владимира Назлымова.

В числе лучших советских фехтовальщиков, помимо уже упомянутых в этой статье, также А.Пономарева, Г.Крисс, Э.Ефимова, У.Мавлиханов, А.Никанчиков, Б.Хабаров, Г.Свешников, М.Ракита и мн. др. В развитие советской школы фехтования огромный вклад внесли замечательные тренеры, многие из которых в свое время сами становились победителями национальных и международных соревнований: В.А.Аркадьев, Р.И.Чернышева, М.П.Мидлер, И.И.Манаенко, Д.А.Тышлер, М.С.Ракита и др.

После не очень убедительного выступления на Олимпийских Играх-1992 в Барселоне фехтовальщиков Объединенной команды СНГ многие зарубежные эксперты пришли к выводу, что страны бывшего СССР (в том числе Россия) вряд ли теперь смогут составить серьезную конкуренцию ведущим фехтовальным державам. Но их прогнозы не оправдались. У нас в стране осталось достаточно квалифицированных специалистов, сохранилась существовавшая ранее система подготовки спортсменов и преподавателей (от детских спортивных школ до ВУЗов) с собственной уникальной методикой.

После побед, одержанных в сер. 1990-х на различных международных соревнованиях, наши фехтовальщики добились значительных успехов на Олимпийских Играх-1996, где россияне впервые выступали как отдельная команда: в 10 видах программы 4 «золота» (включая победу в шпаге – после более чем 30-летнего нашего перерыва – Александра Бекетова), 2 «серебра» и одна «бронза».

Позиции России в мировом фехтовании по-прежнему сильны. На Чемпионате Мира в 2001–2003 наши мастера завоевали более трети всего «золота»: 13 первых мест (из 36) – больше, чем какая-либо другая страна. Победные традиции отечественного фехтования получили достойное продолжение. Так, мужская сборная команда саблистов трижды оказывалась сильнейшей на Олимпийских Играх, доведя общее число наших олимпийских побед в этом виде программы до семи, а завоеванный ею в 2003 мировой титул стал 19-ым в истории российского (советского) фехтования.

Лидер команды саблистов Станислав Поздняков – самый титулованный российский фехтовальщик: 4-кратный победитель Олимпийских Игр, многократный чемпион мира, Европы и обладатель Кубка мира. В числе наших ведущих спортсменов недавнего прошлого и настоящего также Г.Кириенко, П.Колобков, С.Шариков, Т.Логунова, Д.Шевченко, С.Бойко, А.Фросин, О.Ермакова, К.Азнавурян и др.

Федерация фехтования России основана в 1992 (президент – А.Усманов). Объединяет организации почти 40 субъектов РФ. Входит в состав ФИЕ. Проводит чемпионат страны (среди спортсменов разных возрастных категорий), разыгрывает Кубок России, организует турниры в рамках розыгрыша Кубка мира.

Входит в программу Паралимпийских игр (см. ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ), начиная с самой первой Паралимпиады 1960-го в Риме. (Сама идея подобной спортивной дисциплины была предложена несколькими годами раньше сэром Людвигом Гатманном.) Тогда фехтовальщики соревновались в трех видах: мужчины вели единоборство на саблях (в индивидуальном и командном зачете), а женщины – на рапирах (в личном зачете). Во всех трех видах первенствовали итальянцы, которые по сей день остаются в числе лидеров мирового фехтования на колясках. В 1960-е к ним присоединились Франция и Великобритания. Традиционно сильны спортсмены Германии, Израиля, Венгрии и Польши. Первоначально получившее признание в Европе, в начале 1990-х фехтование в колясках нашло немало приверженцев в Азии и Северной Америке, что подтверждает успешное выступление на Играх 1996–2004 спортсменов из Гонконга (в Афинах в числе победителей были также представители Китая и Таиланда).

С развитием соответствующей техники менялись правила и программа соревнований. В отличие от классического фехтования, здесь бой ведется в статичном положении на дорожке длиной 4 м: коляски при помощи специальных металлических конструкций фиксируются на месте. По правилам, тот из участников боя, у кого короче руки, выбирает дистанцию, на которой будет идти поединок. Во время схватки фехтовальщик должен держаться свободной рукой за кресло. Правилами не разрешается также приподниматься в кресле или отрывать ноги от подножки.

У рапиристов и саблистов поражаемая поверхность такая же, как в «обычном» фехтовании, у шпажистов – все тело выше пояса. Попадания регистрируются с помощью электрофиксатора. Укол в поражаемую поверхность приносит очко.

На предварительном этапе бой идет до 5 уколов не дольше 4 мин, по истечении которых победителем объявляется спортсмен, нанесший к этому моменту больше уколов сопернику. Далее соревнования проходят по системе с выбыванием: поединки идут до 15 уколов и делятся на три 3-минутных раунда с минутными перерывами между ними. По истечении времени боя победителем считается фехтовальщик, набравший больше очков, при ничейном исходе назначается дополнительная минута – до первого укола. В соревнованиях команд (состоящих из трех человек) матч идет до 45 уколов.

И мужчины, и женщины разыгрывают индивидуальное и командное первенство по рапире и шпаге, соревнования по сабле проводятся только среди мужчин. В общей сложности фехтовальщики разыгрывают на Паралимпийских играх 15 комплектов наград – в категориях A и B (принадлежность к той или иной категории определяется степенью подвижности спортсмена; участники категории C в Играх не участвуют).

Живой легендой фехтования на колясках стал венгерский рапирист Пал Секереш – единственный в мире спортсмен, сумевший стать призером и Олимпийских, и Паралимпйиских игр. Завоевав «бронзу» на Олимпийских играх-1988, он в результате автокатастрофы получил тяжелую травму, но вернулся в спорт, и на Паралимпийских играх 1992 в Барселоне выиграл золотую медаль. На Играх в Атланте в 1996 он победил в рапире и в сабле, добавив затем в свою коллекцию наград «бронзу» на соревнованиях в Сиднее и Афинах.

Термин «историческое фехтование» появился у нас в стране в начале 1990-х. Так называется вид спорта, в котором, в отличие от классического фехтования, поединки ведутся на тяжелых видах оружия, аналогичных средневековым мечам и пр. Немалый вес оружия и экипировки бойцов (до 30 кг), а также запрет на уколы (правилами допускаются только рубящие удары) сказываются на технике боя и предъявляют серьезные требования к физической подготовке спортсменов. В поединках без использования щитов нет деления на весовые категории, в соревнованиях щит-меч есть: до 70 кг, до 85 кг и свыше 85 кг. По новым правилам, поражаемой поверхностью считается все тело соперника – за исключением паха. Победитель определяется по числу нанесенных ударов.

Обязательное условие – соответствие оружия и костюмов участников избранной исторической эпохе (используемые в поединках современные защитные средства обязательно должны быть прикрыты костюмом, а сам он – выполнен из аутентичных материалов), а в программе соревнований, помимо единоборств, есть также номинация «Реконструкция исторических доспехов». Турниры и показательные выступления нередко проводятся в соответствующем историческом антураже.

Боевое фехтование возникло из увлечения «исторической реконструкцией». В 1970–1980-е в разных странах стали появляться военно-исторические клубы, ориентированные на изучение определенных эпох прошлого. Проводились костюмированные парады и праздники, одной из их составляющих стали со временем спортивные поединки.

У нас в стране насчитывается несколько десятков таких клубов (в Москве, Красноярске, Перми, Хабаровске, Иркутске и др. городах), – в том числе и официально зарегистрированные. Проводятся городские, региональные и общероссийские соревнования (в 1990-е сложилось несколько систем проведения поединков, включая разный порядок подсчета очков). Турнир «Меч России» приобрел статус национального чемпионата (в 2004 прошел уже восьмой чемпионат). В 1997 создана Федерация исторического фехтования России. Во второй половине 1990-х начались активные выезды за границу и тесные контакты с европейскими клубами.

Обязательная учебная дисциплина во всех театральных вузах. Артистам часто приходится разыгрывать на сцене и на киноэкране единоборства с использованием холодного оружия – соответственно сюжету и изображаемой исторической эпохе. Это может быть и средневековый бой на шпагах с применением плаща, и античная битва с мечами и щитами, и поединок на «случайно» попавшихся под руку бытовых предметах. Чтобы достоверно и убедительно изобразить подобные схватки, надо овладеть основами фехтовальной техники, что объединяет сценическое фехтование со спортивным. (Иногда фехтовальщики-профессионалы не только помогают ставить бои, но и сами участвуют в них в качестве дублеров.)

В то же время есть между ними и серьезные различия – прежде всего в сути единоборства. Цель спортивного поединка – победа над соперником. В постановочном бою главное – зрелищность и драматический эффект. Различаются они и по технике исполнения: спортивный бой проходит на исключительно высоких скоростях и нередко с использованием приемов, которые способны «заметить» и по достоинству оценить лишь специалисты. Постановочный бой должен быть максимально понятен и интересен и непосвященному в тонкости фехтования зрителю, он должен сочетать в себе правдоподобие и яркие внешние эффекты. Это, по сути, хорошо отрепетированная гимнастическая композиция с использованием оружия.

В спортивном поединке импровизация, неожиданные для соперника действия – одно из слагаемых успеха. В сценическом фехтовании малейшая «отсебятина» может испортить общую картину и привести к травме актера и его партнеров. С другой стороны, бой на фехтовальной дорожке всегда проходит по единым правилам, а постановочные поединки заметно отличаются один от другого по количеству участников, порядку их появления (и ухода), расположению противников относительно друг друга и типу используемого оружия. Здесь могут возникать невозможные в спортивном фехтовании ситуации (например, обезоруживание кого-то из участников), а некоторые из используемых приемов абсолютно недопустимы в соревнованиях: толчок противника, удар рукояткой оружия (рукой, головой) и т.д.

Понятие о сложности приемов сценического фехтования во многом связано с безопасностью участников боя. К примеру, «ранить» или «убить» противника уколом проще, чем ударом: при большом по амплитуде ударе остановить оружие в минимальной близости от туловища или провести его мимо – но так, чтобы этого не заметили зрители, – довольно сложно. К тому же актерам часто приходится фехтовать с незащищенным лицом, – а иногда и телом.

Зародилось сценическое фехтование одновременно со спортивным. В целях пропаганды своей школы мастера фехтования (например, знаменитый итальянский фехтмейстер А.Мароццо) устраивали показательные бои с демонстрацией «фирменных» приемов – и целые «гастроли». Батальные сцены стали также неотъемлемой частью театральных постановок, а позже и кинофильмов.

В наше время сценическое фехтование – это еще и своеобразная спортивная дисциплина. Правила соревнований были разработаны во Франции, где действует немало клубов сценического фехтования и регулярно проводятся национальные чемпионаты. Весной 2004 там прошел и очередной чемпионат мира (следующий состоится в Германии в 2008.)

Участники соревнуются в трех видах программы (сольные, парные и групповые – 8 человек – выступления), представляя 3-минутные композиции с музыкальным сопровождением или без него. (Выступление может также сопровождаться репликами участников.) Судьи оценивают замысел и качество постановки в целом, технику и артистизм исполнения, а также (обязательное условие) соответствие костюмов и оружия избранной эпохе. По правилам, в турнирах могут участвовать лица не моложе 18 лет.

В России эта спортивная дисциплина делает первые шаги. Осенью 2004 в клубе «En Garde» (Москва) открылась Студия сценического фехтования, возглавляет ее известный специалист, профессор А.Д.Мовшович.

Константин Петров [1] Энциклопедия Кругосвет - www.krugosvet.ru

Спортивное фехтование — один из пяти видов спорта, входящих в программу всех летних Олимпийских игр современности. В зависимости от используемого оружия подразделяется на фехтование на рапирах, фехтование на саблях и фехтование на шпагах. Соревнования проводятся среди индивидуальных спортсменов и среди команд. [>>>]

В современном спортивном фехтовании существует три вида оружия – рапира, шпага и сабля. Различия между ними заключаются в правилах судейства и размерах поражаемой поверхности, варианты которой для разного оружия можно посмотреть ниже:

|

Рапира |

Шпага |

Сабля |

Оружие состоит из стального гибкого клинка с наконечником, гарды с мягкой прокладкой, рукоятки и гайки.

Рапира Клинок рапиры четырёхгранного сечения, утончённый к концу, длиной не более 90 см, диаметр гарды от 9,5 до 12 см. Длина собранной рапиры не более 110 см и вес не более 500 г.

Рапира – колющее спортивное оружие. В отличие от других видов оружия, поражаемая поверхность рапириста самая маленькая – туловище и шея. В правилах фехтования на рапирах существует приоритет, т.е. "тактическая правота". Нанося укол, необходимо иметь приоритет. Например, рапирист имеет приоритет в атаке. Противник должен сначала взять защиту и только после этого у него появится приоритет, чтобы нанести ответный укол сопернику. Если атаки выполняются одновременно, то нанесённые уколы не засчитываются.

ШпагаШпага – тоже колющее спортивное оружие. Клинок шпаги массивнее рапирного, имеет трёхгранное сечение. Общая длина шпаги не более 110 см и вес не более 770 г. Диаметр гарды 13,5 см.

У шпажистов наибольшая поражаемая поверхность для нанесения уколов: практически всё тело от головы до пят – туловище, руки, ноги, голова. В бою на шпагах отсутствует фактор тактической правоты, т.е. одновременно нанесённые уколы засчитываются обоим противникам.Сабля

Сабля имеет трёхгранный клинок, длина которого не более 88 см. Максимальная длина сабли 105 см, вес не более 500 г.

В фехтовальном бою на саблях разрешается наносить как рубящие удары, так и уколы. Поражаемой поверхностью являются голова, руки и туловище до линии пояса. В фехтовании на саблях, как и на рапирах, решающим фактором при присуждении укола является "тактическая правота".

Современный фехтовальный бой проводится с использованием электрооборудования для фиксации уколов.

Аппарат сигнализирует нанесение укола спортсменом зажиганием ламп различного цвета. Если спортсмен нанёс укол, на аппарате зажигается лампа, находящаяся на его стороне. В фехтовании на рапирах и саблях действительными считаются только уколы, нанесённые в поражаемую поверхность. Действительные уколы отмечаются зажиганием цветных ламп (красной или зелёной), а недействительные - белой лампой. Когда зажигаются одновременно цветная и белая лампы – это означает, что сначала был нанесён недействительный укол, и в этом случае действительный укол не засчитывается. В фехтовании на шпагах зажигаются только цветные лампы. Поскольку все уколы считаются действительными, то засчитывается каждый нанесённый укол. Когда лампы зажигаются с двух сторон одновременно, каждому спортсмену присуждается по уколу.

29 ноября 1913 в Париже была основана Международная федерация фехтования. Первый международный турнир по фехтованию, организованный под её эгидой, прошёл в 1921 году в Париже. В 1937 году Международная федерация фехтования придала турниру статус чемпионата мира, одновременно признав чемпионатами мира турниры, начиная с 1921 года. Чемпионаты проводились ежегодно за исключением лет, выпадающих на Олимпийские игры. Олимпийские соревнования засчитывались как чемпионаты мира соответствующего года. Чемпионаты мира на шпагах среди мужчин проводятся с 1921 года, на саблях с 1922 года, на рапирах с 1926 года. Соревнования на рапирах среди женщин проводятся с 1929 года. Женская шпага появилась в 1989 году, а женская сабля — в 1999 году.

Первые командные соревнования прошли у мужчин на рапирах в 1929 году, а командные соревнования на саблях и шпагах у мужчин прошли в 1930 году. В 1932 году появились командные соревнования у женщин на рапирах. Командные соревнования у женщин на шпагах и саблях появились в расписании чемпионатов мира одновременно с введением этих видов в программу чемпионатов в 1989 и 1999 годах соответственно.

Чемпионаты Европы по фехтованию проводятся с 1981 года под эгидой Европейской конфедерацией фехтования. С 1972 года проводится Кубок мира по фехтованию. Также проводятся национальные чемпионаты. Фехтование на шпагах входит в программу современного пятиборья.

Первоначально фиксация уколов осуществлялась четырьмя помощниками главного судьи, располагавшимися по разные стороны от фехтовальной дорожки. Начиная с 1936 года, в соревнованиях на шпагах вместо боковых судей применяется электрическая система регистрации уколов. В соревнованиях на рапирах электронная система применяется с 1956 года, а в фехтовании на саблях с 1988 года. [ подробнее >>>]

Главная цель спортивного состязания — нанести укол (или удар в фехтовании на саблях) сопернику. Победа присуждается тому, кто первым нанесёт определённое количество уколов или большее их количество за определённое время. Бой управляется и оценивается спортивным судьёй. Уколы и удары, нанесённые фехтовальщиками, регистрируются электрической схемой, которая подаёт звуковой сигнал и зажигает лампу нужного цвета при касании соперника. Провода проходят через оружие фехтовальщика и его одежду. Арбитр оценивает удары и уколы, основываясь на показаниях регистрирующего аппарата с учётом правил боя в каждом виде фехтования. Бои в разных видах оружия отличаются правилами, позволяющими засчитывать уколы и удары. У шпажистов отмечается сам факт попадания, а у рапиристов и саблистов определённым цветом показывается также, был ли этот укол (удар) нанесён в поражаемую поверхность. Рефери может не засчитать зарегистрированный электрофиксатором укол, если он был нанесён с нарушением правил. Чтобы электрофиксатор зарегистрировал укол рапирой и шпагой, давление на наконечник оружия должно составлять не менее 4,9 Н (500 гр) и 7,35 Н (750 гр). После команды «стоп» уколы (удары) не засчитываются, за исключением случаев, когда процесс нанесения укола (удара) начался ещё до команды.

Поединок в фехтовании происходит на сделанной из электропроводящего материала фехтовальной дорожке шириной 1,5—2 м и длиной 14 м, которая изолирована от регистрирующего уколы или удары аппарата. На дорожку нанесена разметка в виде проходящей перпендикулярно дорожке центральной линии, двух линий исходной позиции, которые расположены на расстоянии 2 м от центральной линии, боковых и задних границ дорожки. С каждой стороны дорожки выделяются отрезки длиной в 2 м (по всей ширине дорожки), которые во время поединка предупреждают отступающего спортсмена, что он находится в опасной близости от своей задней границы.

Пересечение бойцом границы за его спиной карается штрафным уколом. При выходе бойцами за боковые границы дорожки бой останавливается, а нанесённые после этого уколы аннулируются.

В командных соревнованиях бой также проводится между двумя фехтовальщиками. Каждый член команды проводит свой поединок, результаты суммируются. Победителем считается команда, совершившая большее количество уколов.

В фехтовании запрещены столкновения бойцов телами, виновному в столкновении выносится предупреждение, повторное столкновение карается штрафным уколом.

В настоящее время с целью повышения качества судейства судья может использовать видеоповтор для принятия решения. Также каждый из бойцов может потребовать пересмотра решения судьи с использованием видеоповтора.

Перед началом боя проверяются оружие спортсменов и их экипировка. Оружие проверяется на жёсткость, длину, наличие микротрещин, экипировка и маска проверяются на прочность (костюм должен выдерживать нагрузку до 800 Н), а также на электропроводимость.

Как правило, судья отдаёт команды во время соревнования на французском языке. Различаются следующие команды:

Засчитываются лишь уколы, нанесённые в металлизированную куртку (электрокуртку). Уколы в области, не закрытые металлизированной курткой, регистрируются белой лампой и считаются недействительными. Основное современное правило в фехтовании на рапирах определяет, что атака противника должна быть отражена прежде, чем начато ответное действие (правота атаки). Приоритет действия переходит от одного фехтовальщика к другому после активного действия на оружие соперника своим оружием (правота защиты). Преимущество определяет арбитр. Он останавливает действия, когда регистрирующий уколы аппарат сигнализирует об их нанесении. Тогда, ориентируясь на показания аппарата, арбитр присуждает укол или его аннулирует. Затем продолжает поединок. Нельзя поворачиваться к противнику спиной или закрывать от укола части тела незащищенной рукой.

Удары и уколы наносятся во все части тела фехтовальщика выше талии, включая руки (до запястья) и маску. Поражаемая поверхность закрыта защитной одеждой с серебряной стружкой, в то время как маска также находится в электрическом контакте с курткой. Удар и укол фиксируются цветной лампой на аппарате. Бой на саблях имеет сходство с фехтованием на рапирах. Те же основные правила определения победителя в схватке, где атакующий имеет преимущество перед контратакующим при одновременно нанесённых ударах или уколах. Фехтовальная фаза развивается от атаки к парированию и попытке нанесения ответа, переходом приоритета действия от одного фехтовальщика к другому. Главное же отличие в том, что саблей на практике наносят преимущественно удары, а не уколы, защититься от первых сложнее, и бой становится гораздо более динамичным. В отличие от рапиры и шпаги, в фехтовании на саблях запрещён «скрёстный шаг вперёд», но назад разрешён.

Уколы наносятся во все части тела спортсмена, кроме затылка. Оружие и фехтовальная дорожка изолированы от аппарата, и укол в них не регистрируется. В фехтовании на шпагах не существует приоритета действий. Аппарат не фиксирует укол, нанесённый позже другого более чем на 0,05 с. Одновременно нанесённые уколы взаимно регистрируются и присуждаются обоим фехтовальщикам. Лишь последние уколы в поединке при равном счёте нуждаются в повторе.

Рапира представляет собой колющее оружие (удары можно наносить только остриём клинка) массой не более 500 г и длиной не более 110 см с гибким клинком четырёхгранного сечения длиной не более 90 см; кисть руки защищена круглой гардой диаметром 12 см.

Шпага более тяжёлое колющее оружие, массой не более 770 г и длиной не более 110 см, похожа по конструкции на рапиру с более жёстким и чуть более длинным клинком трёхгранного сечения. Кисть руки защищена круглой гардой диаметром 13,5 см.

Сабля — рубяще-колющее оружие массой не более 500 г и длиной не более 105 см с гибким клинком трапециевидного сечения длиной не более 88 см. Наносить можно не только уколы остриём, но и удары клинком, удары гардой запрещены. Гарда овальной формы со скобой, защищающей кисть и пальцы спортсмена.

На острие рапиры и шпаги надевается наконечник — кнопка, замыкающая электрическую цепь, образованную проводом, проходящим под курткой спортсмена и в клинке, и прибором, фиксирующим уколы; к гарде прикрепляется разъём — двойник в случае рапиры и сабли или тройник в случае шпаги для подсоединения провода. Сабля наконечника не имеет.

В экипировку фехтовальщика входит защитный костюм белого цвета из облегченного кевлара, состоящий из куртки (колет) и брюк по колено на подтяжках. На ноги надеваются длинные белые гетры и специальная фехтовальная обувь, с плоской подошвой. Голову защищает маска с металлической сеткой и воротом, защищающим горло спортсмена. На вооруженную руку надевают перчатку.

У шпажистов сетка маски изолирована изнутри и снаружи пластическим ударостойким материалом. Маски рапиристов аналогичны маскам шпажистов, но ещё дополнительно имеют электрический воротник. У саблистов сетка маски и воротник не изолированы и выполняются из электропроводящего материала. Сабельная перчатка имеет токопроводящий манжет.

Рапиристы надевают поверх костюма специальные металлизированные токопроводящие жилеты, а саблисты — куртки, отображающие поражаемую поверхность спортсмена.

Артистическое фехтование давно вышло за пределы театральных подмостков и съемочных площадок, перестало быть только учебной дисциплиной театральных студий и вузов и исключительной привилегией артистов театра, кино, актеров и каскадеров. Арт-фехтование стало достоянием широчайшего круга энтузиастов и поклонников, увлекательным и исключительно зрелищным видом спорта.

Артистическое фехтование – это гармоничный сплав совершенной техники фехтования и артистизма, света и музыки, режиссерского замысла и воплощенного образа, упорной работы в тренировочном зале и волшебства сцены... Такое сочетание позволяет его поклонникам подняться как до вершин спортивного мастерства, так и до уровня высокого искусства.

Артистическое фехтование не является единоборством. На суд зрителей и судейской коллегии выносятся заранее отрепетированные сольные и групповые (синхронные) упражнения, постановочные бои с двумя участниками (дуэты) и постановочные групповые бои (участвуют от 3 до 8 человек). Выступление спортсменов оценивается судейской коллегией. Результат складывается из оценки за технику фехтования (базовая техника, уровень мастерства владения оружием, сложность композиции и др.) и оценки за представление (учитывается артистизм, эмоциональность и выразительность исполнения, соответствие выбора оружия, сюжета, костюмов и оформления выступления заявленной временной эпохе).

История арт-фехтования как спортивной дисциплины началась в нашей стране не так давно – в мае 2004 года профессор кафедры теории и методики фехтования РГУФК А.Д. Мовшович как представитель ФФР присутствовал на конгрессе Международной академии оружия и на чемпионате мира по сценическому фехтованию (Stage Fencing) во французском городе Сабл д`Олоне (Sables d'Olonne).

В 2004 году мы впервые узнали, что существуют 3 временных эпохи и 4 категории, по которым уже более 15 лет проходят соревнования в Европе. В том же году началась активная работа по развитию артистического фехтования в нашей стране, созданию клубов, разработке методики подготовки спортсменов и тренеров, правил проведения соревнований…

Первый турнир по артистическому фехтованию был проведен в Москве в 2006 году. Количество участников подтвердило большой интерес россиян к новому виду фехтования, и сам собой стал вопрос о создании структуры, координирующей развитие артистического фехтования на территории всей страны. Первым шагом в этом направлении стало создание комиссии по артистическому фехтованию при ФФР, возглавил которую известный постановщик фехтовальных сцен кино и театра, в прошлом рапирист, известный актер В.Я. Балон. Следующим важным этапом в развитии арт-фехтования стало признание в феврале 2008 года Федеральным агентством по физической культуре и спорту (Росспорт) артистического фехтования новой спортивной дисциплиной. И теперь соревнования по арт-фехтованию включаются в Единый календарь спортивных мероприятий России, а участники соревнований имеют возможность получать спортивные разряды и звания.

Для более успешного объединения усилий по развитию арт-фехтования в том же 2008 году в ФФР было решено создать федерацию артистического фехтования (МОО ФАФ). Усилиями ФАФ регулярно организуются и проводятся чемпионаты России, фестивали по арт-фехтованию, различные турниры, научно-практические конференции и семинары для тренеров и судей. Уже создано 10 региональных отделений, разрабатывается методическая литература, ведется активная популяризационная работа, налаживаются международные контакты.

Уровень подготовки российских спортсменов очень высок, и это отмечают все наши зарубежные коллеги и соперники. Со всех международных соревнований российские арт-фехтовальщики возвращаются с медалями. На последнем чемпионате мира сборная России по арт-фехтованию завоевала три золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды.

ФАФ ставит перед собой задачи развития и популяризации артистического фехтования в России, укрепления авторитета российского арт-фехтования на международной арене, организации широкого соревновательного движения по всей территории России, помощи тренерам, судьям и спортсменам в повышении их мастерства и в участии в соревнованиях внутри страны и за рубежом. В планах ФАФ стоит создание широкой сети региональных отделений, развитие арт-фехтования на местах, создание детских и юношеских секций и клубов и многое другое.

Несложно заметить, что соревнования проводятся по четырем категориям в трех временных эпохах. Наиболее распространенной можно назвать категорию «Дуэт». Дуэль является самой привычной формой фехтовального боя и в спорте, и на театральной сцене. Поединок «один на один» во все времена был лучшим способом выяснить все недоразумения.

Фото: Александр Арифулин

Категория «Соло» представляет собой связку приемов фехтования, выполняемую одним человеком, «бой с Тенью». Тренеры находят необыкновенные и парадоксальные идеи, чтоб эта категория стала настоящим спектаклем.

Фото: Александр Егоров

В категории «Упражнение Группа» спортсмены должны одновременно и согласованно исполнять связки приемов фехтования. Без единого соприкосновения клинков выступающим необходимо передать атмосферу боя и намерение героев действовать сообща.

Фото: Александр Арифулин

Самой зрелищной категорией является «Группа». Здесь можно увидеть самые яркие, неожиданные и фантастические групповые бои.

Фото: Александр Егоров

Первая временная эпоха – это «Античность». Она охватывает временной период от античности до средневековья. Ее герои – крестоносцы и русские витязи, гладиаторы и шотландские горцы. Выступления, относящиеся к этой эпохе, создаются исходя из тактико-технических особенностей боя на мечах – тяжелом инерционном оружии.

Фото: Александр Егоров

Вторая временная эпоха – «от XVI века». Основным оружием этой эпохи являются все виды шпаг: от тяжелых испанских 16 века до невесомых рапир 19 века. В постановках используется техника и тактика боя на легком безынерционном оружии.

Фото: Александр Егоров

Третья временная эпоха носит название «Свободный стиль». Она открывает большие возможности для творчества и позволяет воплотить в постановке самые смелые фантазии. Сюжетная линия, выбор персонажей, подбор костюмов и музыкального сопровождения не ограничены историческими рамками. При этом требования к уровню владения оружием не снижаются, а оригинальность замысла учитывается судьями при выставлении оценок.

Фото: Александр Турецкий

Артистическое фехтование – явление уникальное. Каждый может найти в нем свое направление, выбрать свою эпоху, свою номинацию, подобрать себе оружие по руке и по душе, найти свою технику, свой образ. Этот вид фехтования доступен людям всех возрастов, практически любого телосложения и физических данных. Он может быть увлекательным хобби, средством активного отдыха, способом поддержания великолепной спортивной формы. При этом артистическое фехтование дает возможность испытать напряжение спортивной борьбы и радость спортивных побед. Оно же позволяет освоить и вполне реальные фехтовальные навыки, приемы активной обороны и нападения подручными средствами и в тоже время развивает пластику, музыкальность, выразительность и художественный вкус, может служить действенным средством военно-патриотического и культурного воспитания молодежи, формирует личностные качества, позволяет глубже проникнуть в историю и культуру европейских стран и народов...

Используя средства фехтования и художественной выразительности, артистическое фехтование дает своим последователям возможность не только совершенствоваться во владении оружием и своим телом, но и вживаться в образы литературных героев и исторических персонажей, ощущать себя то Сирано де Бержераком, то Д`Артаньяном, то лихим пиратом, то могучим богатырем. Оно позволяет испытать чувства Гамлета и Лаэрта, неукротимого Буревоя и слепого Гакона, причем в обстановке боя, в момент наибольшего накала страстей.

Но это уже результат. Яркий, красивый, захлестывающий эмоциями и участников и зрителей. И чтобы его достичь, спортсменам приходится проделывать колоссальную работу. Поединок в арт-фехтовании – это не только «техническая связка, составленная из боевых приемов фехтования», но еще и образы, характеры, сюжет, драматургия, которую необходимо донести до зрителя, применяя самые разнообразные средства.

Подготовка спортсменов арт-фехтовальщиков складывается из многих составляющих. С первых занятий им приходится осваивать не только технику владения холодным оружием, причем самым различным, но и пластику, танец, актерское мастерство, рукопашный бой. Развиваясь, арт-фехтование охотно вбирает в себя все лучшее из единоборств, акробатики, спортивных и бальных танцев, художественной гимнастики и фигурного катания. Поэтому уровень мастерства российских арт-фехтовальщиков заметно возрастает с каждым годом.

Даже не будучи фехтовальщиком, вы и сами можете это заметить, ведь с уровнем нашего мастерства растет и популярность красивого фехтования.

Со сцен театров не сходят пьесы Ростана и Лопе де Веги, в Россию приехал мюзикл Зорро. На крупных праздниках с участием первых лиц государства и на больших концертах на первом канале вы можете видеть постановочные дуэли. О наших турнирах говорят в новостях, об арт-фехтовании пишут в журналах и рассказывают в развлекательных программах.